BACk - Bassanello Abitare Condiviso

BACk – Bassanello Abitare Condiviso, è un’idea che nasce dalla necessità di tornare a vivere la città, il quartiere e gli spazi collettivi, tornare a una dimensione di prossimità sociale e spaziale, in cui le persone, la loro identità e le loro relazioni occupano un ruolo prioritario.

BACk parte da questo, definendo un guscio di durezza variabile, rigido e permeabile all’esterno, morbido e accogliente all’interno, nuovo confine e connettore, che si esplicita contemporaneamente nell’edificio e nell’impianto al suolo. Si viene così a formare un complesso spettro di gerarchie di condivisione, gradiente di riservatezza degli spazi condivisi, che parte dalla Piazza del Sagrato, passando dalla piazza interna per arrivare ai luoghi comuni delle residenze.

D01 - Tavola 1

D02 - Tavola 2

D03 - Tavola 3

D04 - Tavola 4

D05 - Tavola 5

G00 - Manifesto

T01 - Urbanità

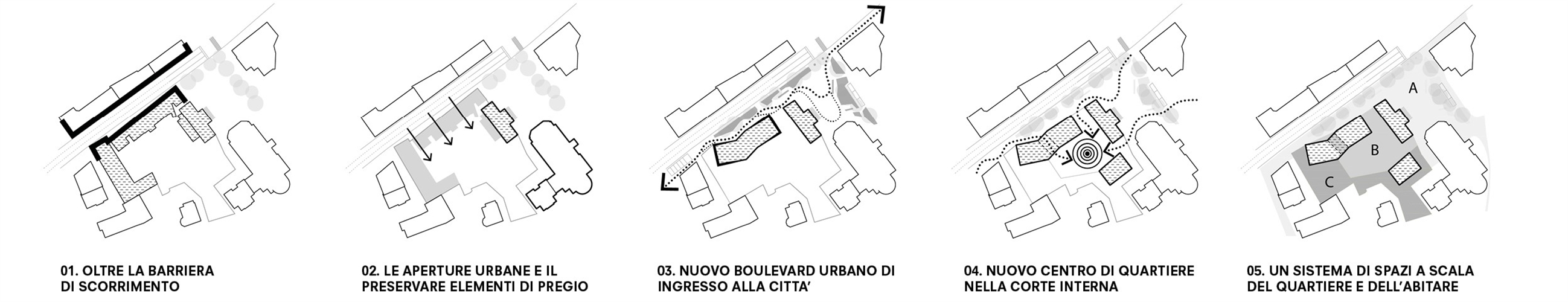

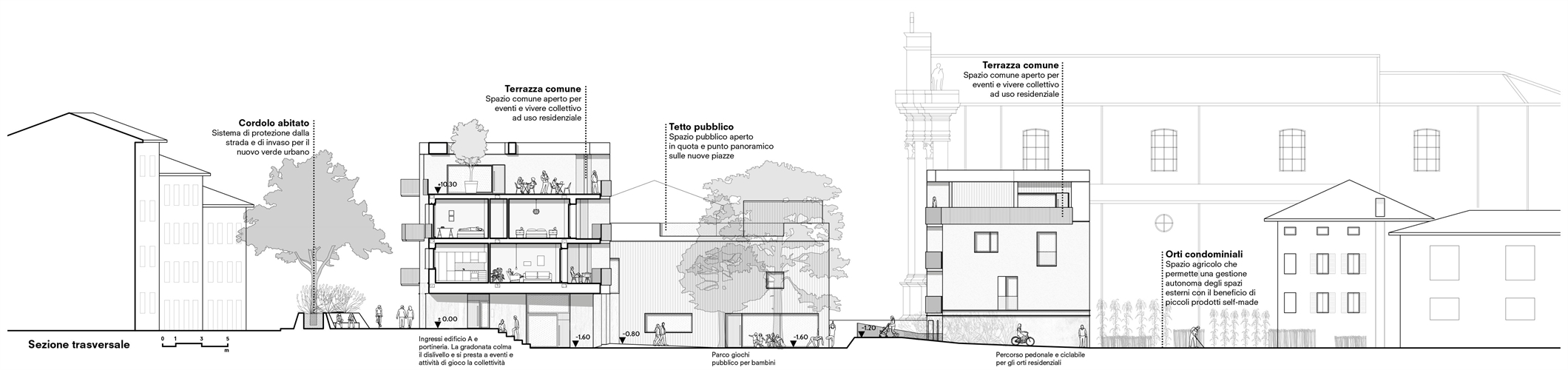

Il progetto nasce dalla riapertura del fronte di Via Adriatica, strutturata intorno alle necessità di penetrazione veicolare di Padova. In contrapposizione a questo assetto rigido, l’intervento si innesta introducendo una relazione più equilibrata tra le dimensioni della città mantenendo il rapporto dei fronti contrapposti, ma valorizzando nuovi luoghi svelati all’interno del lotto.

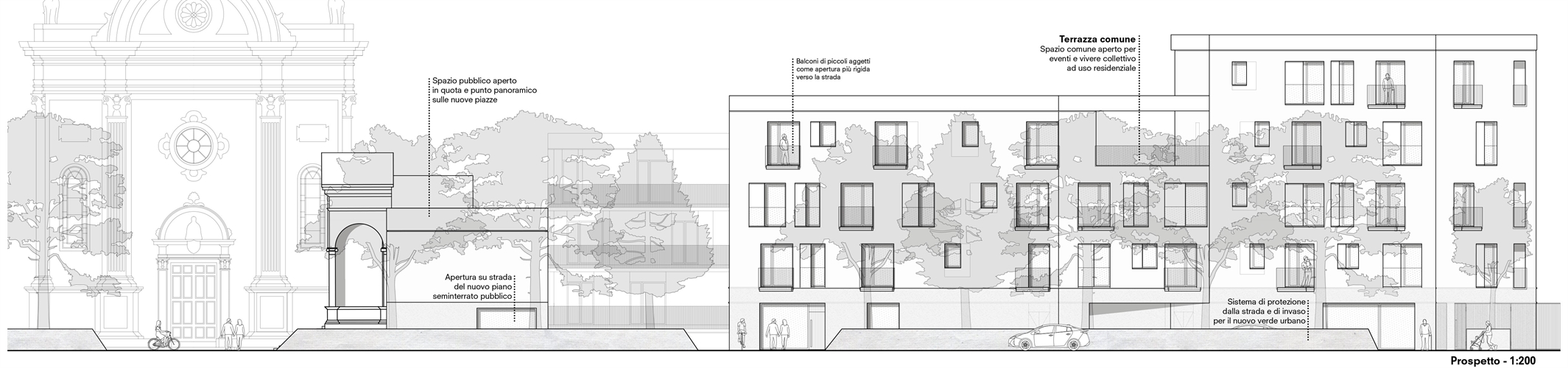

In particolare, l’arretramento del fronte rispetto alla strada, la frammentazione della sua continuità e le aperture nella sua massa introducono una permeabilità del fronte che, pur mantenendo una durezza nel suo formalismo, genera spazi pedonali a bordo carreggiata e accessi all’area interna al lotto.

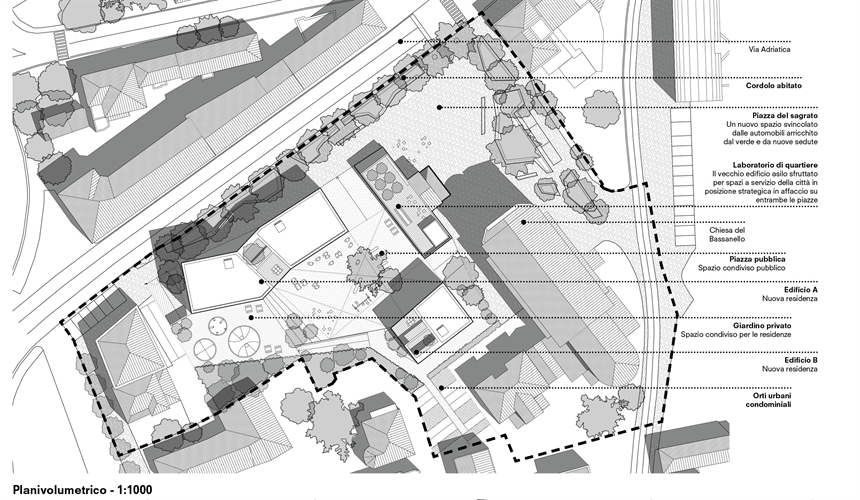

Inoltre, la demolizione dei fabbricati esistenti prevede l’esclusione dell’edificio “ex asilo”, scelta legata al mantenimento, insieme con la Chiesa di Santa Maria Assunta, del palinsesto che identifica l’immaginario collettivo del luogo, reinterpretando lo spazio del parcheggio e nella sua trasformazione, formale e toponomastica, in Piazza del Sagrato. Insieme a questi gesti progettuali, viene introdotto un sistema di cordoli abitati attrezzati con sedute e vegetazione, questi elementi proseguono il sistema di alberi esistente e definiscono una protezione dai flussi veicolari.

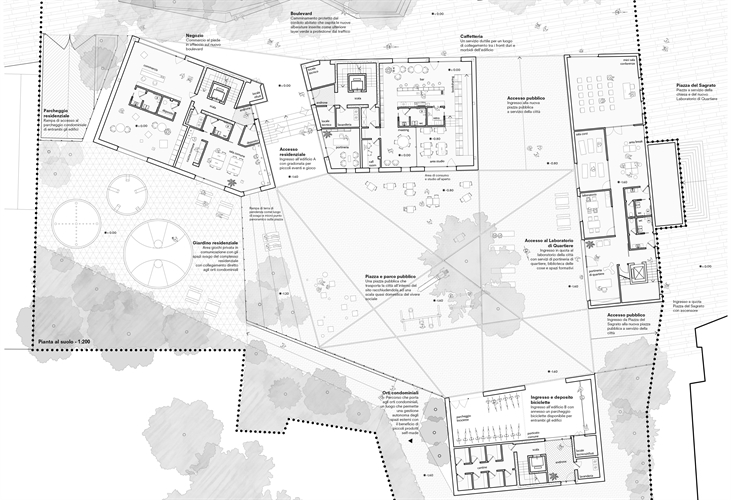

In aggiunta, una parte del sedime di progetto viene resa completamente pubblica al fine di garantire la realizzazione dei servizi di prossimità, definendo un sistema continuo di spazi pubblici con Piazza del Sagrato, attribuendo all’ex asilo la funzione di cerniera tra i due. I due luoghi esprimono identità diverse, una, che grazie alla chiesa ricopre il ruolo di palco sociale, e l’altra, che con le residenze si caratterizza come più intima e protetta. In ultimo, una parte di spazio aperto viene dedicato al vivere collettivo residenziale, ad uso esclusivo dei condomini del nuovo impianto abitativo.

L’intervento nel suo insieme costituisce un sistema di spazi legati all’abitare, al commercio e alle attività ludiche e sociali lavorando su diverse scale: urbana, di quartiere e di abitare collettivo. La prima strutturata intorno al nuovo boulevard cittadino che garantisce la continuità a larga scala, la seconda basata sulla creazione della piazza protetta per i servizi di prossimità e ricreativi, e la terza fondata sui luoghi comuni delle residenze come il giardino residenziale e gli orti condominiali.

G01 - Urbanità

T02 - Città pubblica/privata

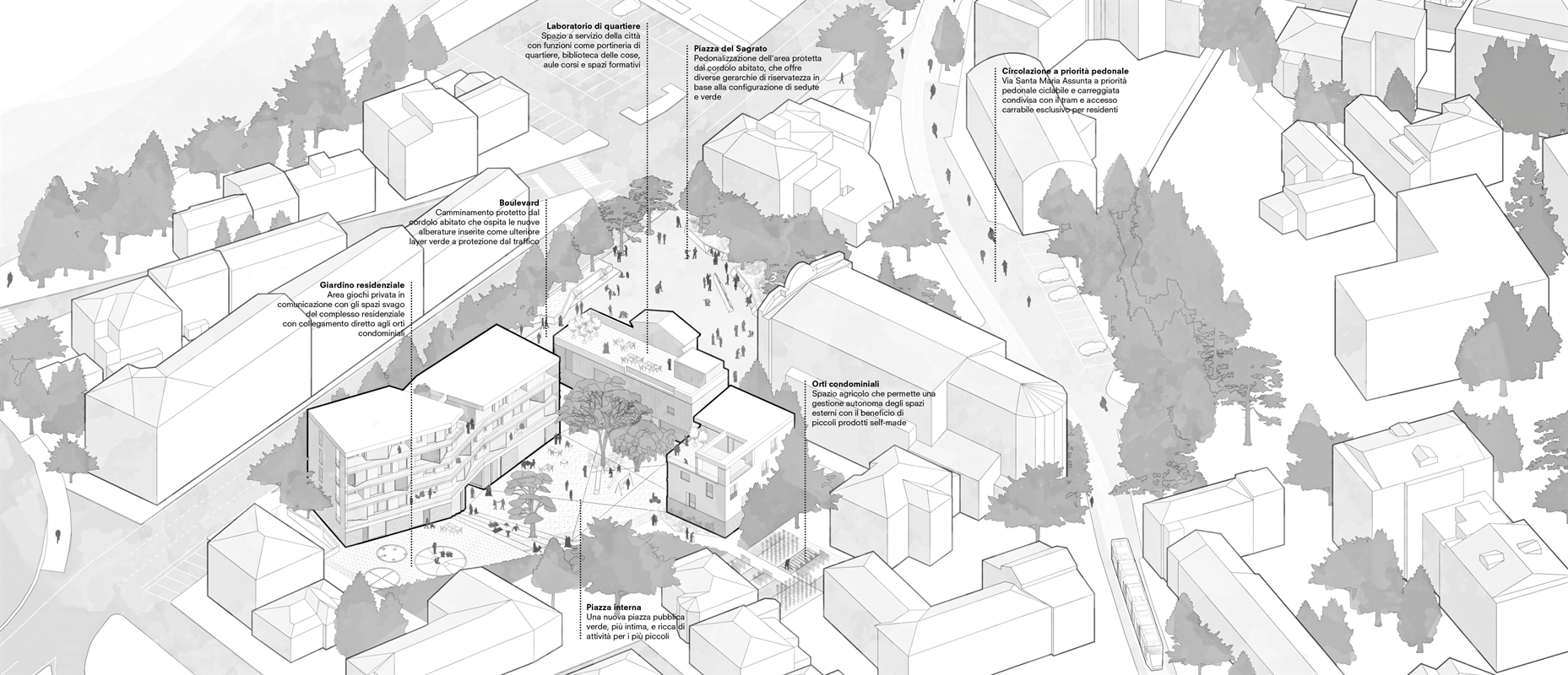

Come nell’abitare domestico, anche quello pubblico deve possedere una continuità dello spazio e delle attività per manifestare efficacemente la sua essenza. Negli spazi aperti una costante successione di “habitat”, stanze di una casa-città, deve poter generare un flusso continuo con l’obiettivo di non interrompere la percezione dell’abitare. Per questo motivo, lo scopo dell’impianto al suolo è quello di produrre una continua prossimità, avvicinando gli ambienti comuni privati ai servizi collettivi e agli spazi pubblici, rafforzando così gli uni e gli altri grazie alla loro contiguità.

Inoltre, l’assetto di progetto genera una piazza in grado di ospitare e stimolare attività cardine della vita urbana, come la caffetteria e il commercio al piede, accolti dall’importante basamento residenziale, e come la portineria di quartiere, la biblioteca delle cose, le aule corsi e altre funzioni all’interno del “Laboratorio di Quartiere”, aggregatore e motore di attivazione della città di prossimità. Questa funzione viene attribuita all’edificio ex asilo, in posizione strategica tra le due piazze, in grado di raccogliere l’utenza ricongiungendo le diverse quote e di aprirsi verso la piccola area giochi pubblica. Una logica analoga è applicata all’assetto formale che si irrobustisce nei fronti esterni e si apre verso l’interno, dove la vita del quartiere è più delicata e di scala umana.

All’interno dell’intervento, il verde assume un ruolo fondamentale, previsto come strumento non solo di ombreggiamento e raffrescamento, ma anche di benessere psicofisico legato ai più recenti studi sul wellness biofilico. Inoltre, per i residenti sono stati ricavati dei piccoli orti comuni, una forma autogestita e responsabilizzante di cura dello spazio pubblico collettivo con il vantaggio di ricavarne dei piccoli prodotti a Km 0.

Infine, questo rapporto tra città pubblica e privata viene declinato non solo nell’assetto e nel programma dell’impianto al suolo, ma anche negli spazi in quota. Oltre alle residenze con le loro terrazze e spazi comuni in quota, anche il Laboratorio di Quartiere offre accesso a una terrazza pubblica per garantire viste qualitative ai suoi fruitori.

Attraverso queste strategie, il sistema di intervento collabora unitariamente per creare una sinergia tra ambienti privati e pubblici con il fine di garantire un’elevata qualità complessiva dell’abitare.

G02 - Città pubblica/privata

T03 - Abitare

La qualità dell’abitare domestico è un tema estremamente contemporaneo. Tutta l’attualità, dalla passata emergenza covid al lavoro ibrido, fino ai più recenti studi di psicologia ambientale evidenziano la necessità del progetto di architettura di raccogliere la sfida del benessere dell’abitare. Gli spazi che hanno la capacità di estendersi, di rapportarsi con l’esterno, che possiedono grandi quantità di viste qualitative e contatto con il verde, sono ormai riconosciuti come i migliori driver di un benessere abitativo.

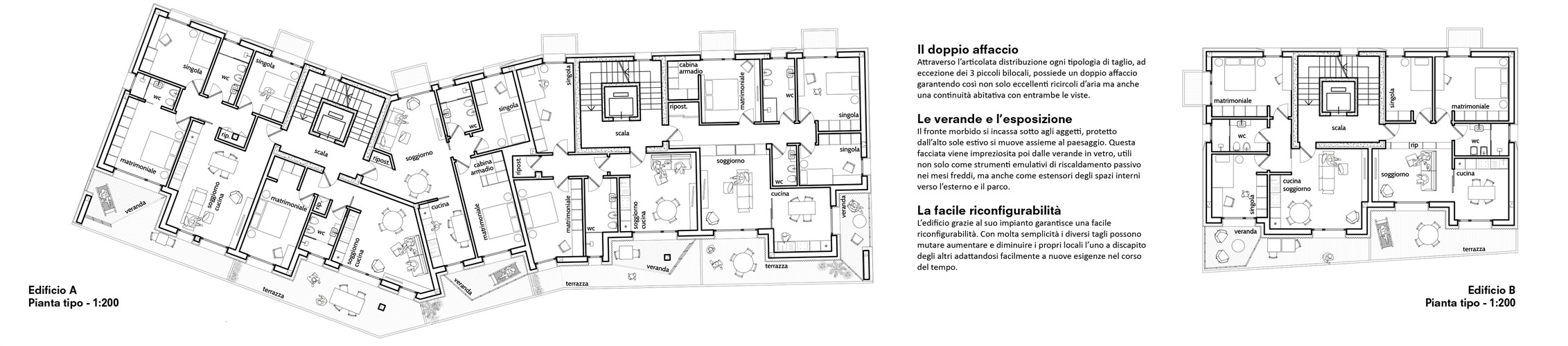

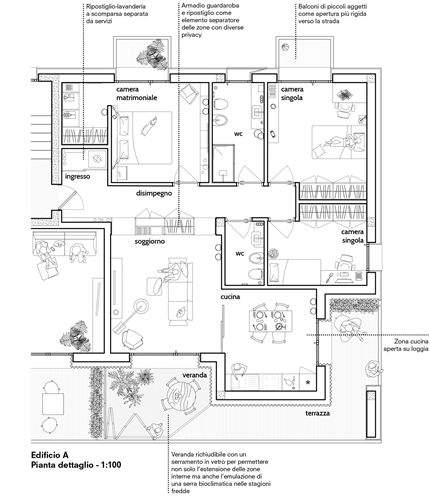

Il progetto, con le sue scelte formali, propone una forma dura e parzialmente chiusa sul fronte stradale come strategia protettiva, e si apre completamente verso la nuova piazza verde estendendosi al massimo delle possibilità con le ampie terrazze. Questo fronte morbido, incassato sotto agli aggetti e protetto dall’alto sole estivo, si muove assieme al paesaggio, ulteriormente impreziosito dalle verande in vetro. Quest’ultime utili non solo come strumenti emulativi di riscaldamento passivo nei mesi freddi, ma anche come estensori degli spazi interni verso l’esterno e il parco.

In tal modo, gli edifici amplificano il loro contatto con i sistemi verdi, si arricchiscono di viste qualitative, prospettive e di connessioni visive e non con la natura, accogliendo le migliori illuminazioni e flussi d’aria e instaurando la percezione di rifugio, raggiungendo così ben otto dei quattordici pattern dell’architettura biofilica stilati da Terrapin (società leader nella ricerca in materia benessere, natura e biophilic design) in “14 Patterns of biophilic design”.

Attraverso l’articolata distribuzione, ogni tipologia di taglio ad eccezione dei 3 piccoli bilocali, possiede un doppio affaccio garantendo così non solo ricircoli d’aria efficaci ma anche una continuità abitativa con entrambe le viste. Anche gli spazi dell’abitare collettivo sviluppano una forte connessione con la piazza interna, ulteriormente arricchendo la qualità dei luoghi associativi. In particolare, la sala comune del piano terra e la terrazza al piano terzo, entrambe dotate di una piccola cucina comune, sviluppano entrambe questa relazione; la prima, collegandosi direttamente al giardino privato, estendendosi e affacciandosi quanto più possibile verso il parco, la seconda guadagnando il piacere di una vista in quota durante eventi all’aria aperta.